[bing_translator], ,尼尔森公司(Nielsen)为维萨欧洲(Visa Europe)所做的研究显示90%的持卡人在今年的逾越节选择网上购物,比去年逾越节增加了5%。46%的以色列人会使用信用卡在网上购物。研究发现,67%的信用卡持卡人至少每个月都会在网上购买商品或支付服务,只有10%的持卡人既不网购也不网上支付。,67%的受访者表示,他们在网上购物是因为价格较低,57%的受访者认为网购可以省去到处寻找合意商品的麻烦,45%的受访者认为网上购物可以不必局限于以色列本土供应商从而有更广泛的选择,36%的受访者认为网购商品种类丰富满足消费多样性需求,32%的受访者认为网购快捷便利。以色列本土网站的购物者比例从2013年9月的47%下降到40%,而既在以色列本土网站也在国外网站购物的消费者比例从25%上升到33%。,男性比女性更乐意使用信用卡支付,76%的男性每周多次使用信用卡,而女性这一比例为64%。信用卡的使用频率也随着年龄的增长而上升,40 -49岁是使用信用卡最频繁的年龄段。,2013年以色列人在国外网站购物总额的32.5%是机票、旅行社、服装、酒店、书籍和光盘,共计6.61亿谢克尔。国外网站最热门的网上购物日为12月2日的网络星期一,当日成交1050万谢克尔,是日均水平的两倍。,维萨欧洲的以色列国家经理Oded Salomy表示“维萨欧洲调查客户的购买习惯及其网上购物意愿。本次调查结果显示,出于安全、方便、实惠的考虑,越来越多的以色列消费者使用Visa卡在网上购物。”此次调查选取了525位以色列成年犹太人。,

,尼尔森公司(Nielsen)为维萨欧洲(Visa Europe)所做的研究显示90%的持卡人在今年的逾越节选择网上购物,比去年逾越节增加了5%。46%的以色列人会使用信用卡在网上购物。研究发现,67%的信用卡持卡人至少每个月都会在网上购买商品或支付服务,只有10%的持卡人既不网购也不网上支付。,67%的受访者表示,他们在网上购物是因为价格较低,57%的受访者认为网购可以省去到处寻找合意商品的麻烦,45%的受访者认为网上购物可以不必局限于以色列本土供应商从而有更广泛的选择,36%的受访者认为网购商品种类丰富满足消费多样性需求,32%的受访者认为网购快捷便利。以色列本土网站的购物者比例从2013年9月的47%下降到40%,而既在以色列本土网站也在国外网站购物的消费者比例从25%上升到33%。,男性比女性更乐意使用信用卡支付,76%的男性每周多次使用信用卡,而女性这一比例为64%。信用卡的使用频率也随着年龄的增长而上升,40 -49岁是使用信用卡最频繁的年龄段。,2013年以色列人在国外网站购物总额的32.5%是机票、旅行社、服装、酒店、书籍和光盘,共计6.61亿谢克尔。国外网站最热门的网上购物日为12月2日的网络星期一,当日成交1050万谢克尔,是日均水平的两倍。,维萨欧洲的以色列国家经理Oded Salomy表示“维萨欧洲调查客户的购买习惯及其网上购物意愿。本次调查结果显示,出于安全、方便、实惠的考虑,越来越多的以色列消费者使用Visa卡在网上购物。”此次调查选取了525位以色列成年犹太人。,

文/天下网商记者 杨钦,化妆品以规模计,是淘宝上仅次于女装和男装的第三大品类。根据艾瑞的统计,2011年,中国化妆品网购规模达372.6亿元,在网购整体中的占比为4.86%。,此外,化妆品在淘宝上的卖家超过20万,淘外的独立商家也不在少数。这么庞大的一个群体,在中国电商行业里却几乎集体失语,原因何在?,答案或许是电子商务很难“封闭”。,对消费者来讲,化妆品难辨真假。所以,传统零售行业中,化妆品的流通渠道是封闭的,品牌商用封闭的渠道来消除假货。但互联网的开放、平等打破了“封闭”,传统品牌面对电子商务的时候,只能选择做还是不做,而不能选择在哪里做。,于是,化妆品品牌商对待电子商务的态度都很谨慎。,但市场对化妆品电商的需求巨大,这可以从每年数百亿的线上成交额中得到印证。当这些需求不能通过正规途径得到完全满足时,渠道串货、水货、假货等灰色甚至黑色的市场行为纷纷涌现出来。这构成了化妆品电商行业的“原罪”。这些原罪,也使得化妆品电商从公众的视野中隐匿。,任何一个行业,从野蛮生长到规范发展都有一个过程。化妆品电商走到今天,规范将成为行业的主旋律,也是行业“洗白”的必经之路。,争取品牌授权、开发自有品牌、转型代运营、立足小而美,这些都是能够让化妆品电商长期生存下去的活法。我们很高兴地看到许多电商正在这些道路上积极探索,我们用这期专题记录了他们的努力。,遗憾之处是,大卖家们在此时却集体失声,拒绝对外界传达相关信息,毕竟他们才是这个市场上的主角。为什么大卖家此时拒绝现身说法,这也许是另一个可以讨论的话题。,对于过去,我们无心追究太多,我们更关心行业如何在未来健康发展。这需要大家共同努力来推动。,化妆品电商:“原罪”催生马太效应,上游,化妆品电商背负着货源上的原罪。下游,市场的选择正在让渠道走向寡头化。而品牌商的上线以及正品平台的建立,也在慢慢改变这个市场的游戏规则。,文 /天下网商记者 杨钦,化妆品是淘宝上仅次于女装和男装的第三大垂直细分类目。不论是在淘内还是淘外,化妆品都孕育了一个庞大的网商群体。,化妆品电商最集中的地方当然是淘宝。包括天猫和淘宝集市在内,淘宝上的化妆品店铺已经超过25万家,平均活跃店铺近50%,约为12.7 万家。每日成交商品近300 万件。(以上数据均取自2012年9月),这些化妆品商家主要分布在集市。天猫平台上的商家数量虽少,但它们通常都有一定的“背景”。品牌商如国际一线品牌欧莱雅、美宝莲,国产传统品牌如相宜本草、美即,淘品牌如御泥坊、芳草集等均开通了天猫旗舰店。线下化妆品专业连锁零售商如莎莎、屈臣氏也相继登陆天猫。一些集市大卖家同样在往商城突围,小也、NALA旗下均有商城店铺。,由此导致的结果是,天猫聚集了一批数量相对较少,但“体格”额外强壮的大玩家,它们正在蚕食越来越多的市场份额。天猫化妆品商城的成交占比在今年第三季度首次超过四分之一,高达27%。而两年前,这一比例尚不及10%。,在淘外,化妆品电商的角逐同样激烈异常。,最活跃的一个群体当属化妆品垂直电商。虽然乐蜂网CEO 王立成不愿把乐蜂网看作是垂直电商,甚至不认为是电子商务企业,但根据艾瑞咨询发布的“2011年中国B2C 在线零售商Top30”榜单显示,乐蜂网以6.3 亿元的交易额,夺得了化妆品垂直B2C的头筹。,这个市场也不乏其他玩家中场杀入。聚美优品、知我药网、米奇网等均借团购东风起家,而后转入化妆品垂直电商。天天网则从目录销售转型电子商务,并在今年上半年逆市杀入化妆品团购。,另外一大不可忽视的群体是化妆品传统市场的参与者。在电子商务愈演愈烈以后,传统市场的品牌商和渠道商亦纷纷触网。莎莎官方网站2011 年的成交金额高达2.97 亿港元。欧莱雅旗下品牌兰寇、契尔氏、碧欧泉、植村秀等均开通了独立官方购物商城。同时,欧莱雅还上线了多品牌集合购物网站奢妍美,满足消费者一站式购物需求。,其他大型综合B2C 商城如京东、当当、1 号店、亚马逊也开通了化妆品频道。京东化妆品2009 年上线,到2010 年6 月,京东宣布化妆品月销售额已超过千万元,增长迅猛。,我们看到,化妆品行业的品牌商(传统品牌、互联网品牌)、渠道商(传统零售、电子商务)在电商平台、综合B2C、垂直B2C 和独立官网上面进行了各种较量,上演了一出异彩纷呈的商战大戏。,化妆品电商的“原罪”,能够吸引这么多精明的商家争先恐后进入化妆品电商市场,最根本的原因还在于商业利益驱使:眼前的肥肉,和未来的“饼”。,艾瑞统计的数据显示,2011 年,中国化妆品网购交易规模达到372.6 亿元,同比增长66.6%,在网购整体中的占比为4.86%。艾瑞同时预计,到2015 年,化妆品网购市场整体规模有望达到1273.2 亿元。,在化妆品行业有一个打趣的说法:化妆品的生产成本基本可以忽略不计。目前,化妆品行业的加价率超过十倍,生产成本只有终端零售价的10%左右。,加价的收入被品牌商和中间渠道商瓜分。化妆品电商确实是一块肥肉。(化妆品行业的品牌推广和渠道费用高企,品牌商和渠道的净利润空间实则有限。),根据艾瑞的数据推算,中国化妆品网购的渗透率已经超过20%。但是,另外一组数据却显示了截然不同的结果。,信息咨询公司欧睿统计了中国化妆品行业全部的流通渠道后发现,2010年,来自网络的零售额只占中国化妆品零售总额的3.1%。,事实上,放眼化妆品流通全渠道,电子商务的未来并非一马平川。,化妆品早期最主要的流通渠道是百货商场。后来,随着连锁超市的崛起,超市及大卖场逐渐成长为了一个重要的流通渠道。对于那些定位为中低档市场的大众化妆品来说,KA 超市渠道几乎决定了一个品牌的生死存亡。,专业店渠道是中国近几年发展非常迅猛的一个渠道。国际化妆品连锁零售巨头屈臣氏、莎莎、丝芙兰、万宁均加快了在中国扩张的步伐。国内很多区域性连锁店如广东娇兰佳人、上海康缇、东北亿莎美程、四川金甲虫等也得到了迅速成长。,在娇兰佳人五周年庆典上,董事长蔡汝青提出了“十年万店”的发展规划。公司2010 年的开店速度为每三天一家,目前为约两天一家,最终的目标为每天一家。娇兰佳人立志做化妆品行业中的国美。,日前,君联资本(原联想投资)亿元注资亿莎,也能看出资本对化妆品专业连锁店的青睐。,虽然化妆品零售展现出千舟竞发的态势,但电子商务用事实证明了自己的出类拔萃。艾瑞统计数据显示,过去几年来,中国化妆品网购交易规模扶摇直上,年均复合增长率超过70%。2010 年,艾瑞统计的中国化妆品网购成交额为223.6 亿元,对应的网购渗透率超过10%。,为何艾瑞与欧睿的统计数据相差如此之大?,剔除统计本身的误差,二者的差别恰好能够反映出化妆品电商的“原罪”。,传统零售行业统计渠道销量时,多以品牌商官方渠道统计的流水为准。而电商在统计销量时,直接选取了电商零售终端的销量。只有以正规渠道流入电子商务的销量才会被传统统计纳入到电子商务渠道里面去。,由此,我们可以初步判断,2010 年,只有约3.1%的化妆品销量,是以品牌商官方授权的方式进入电子商务渠道的。剩下的化妆品更多的是通过渠道串货的方式流入。当然,其中亦不乏水货,甚至是假货。,目前来看,化妆品电商行业通过灰色渠道流入的商品可能要占主流,这就是化妆品电商的“原罪”。,化妆品电商两大趋势,一、从“二八”到“一九”,“二八法则”被广泛地应用到商业社会中,通常用来反映在一个行业里,最优秀的前20% 的品牌往往能占据80% 的市场份额的现象。,但在电子商务时代,这一规律被改写。在“2012化妆品类目天猫商家见面会”上,天猫小二透露了天猫化妆品类目的运营情况:天猫商城里80% 的销量,来自13% 的品牌,呈现出“一九规律”。品牌的力量被进一步强化,而平台和渠道的影响力则被削弱。“我们运营的执行力及能动性最多能支持30% 的成交,70% 的成交是由品牌驱动的。”天猫小二如是分析。,去年,在淘宝上(包括商城)成交排名第一的品牌雅诗兰黛年成交额超过7 亿元,前30 大品牌的累计成交额超过50亿元,约占淘宝化妆品总成交量的四分之一。,不难发现,天猫商城的马太效应愈发明显,而淘宝集市则呈现出明显的长尾效应。,争取品牌授权、开发自有品牌、转型代运营、立足小而美,这些都是能够让化妆品电商长期生存下去的活法。我们很高兴地看到许多电商正在这些道路上积极探索,我们用这期专题记录了他们的努力。

惠惠网今日发布了网购价格不完全报告——五一购物季特刊。,本期看点:,①五一购物季,电商第一梯队风平浪静;第二梯队动作频繁。苏宁、亚马逊涨幅最大:苏宁4月18日零元购流量涨幅330%;亚马逊4月22日店庆流量上涨169%。,②电脑、家居以及家电产品五一网购热度上升最快;,③五一多家电商在售商品中,最低价集中在亚马逊、易迅、京东商城。, ,

,

由于年底几个月的销售将占全年零售收益的很大一部分,所以很多一部分花费预计将投入到假日购物者身上。eMarketer预测,今年23.5%的在11月和12月份将达到618亿美元。eMarketer预测,今年美国零售电子商务销售将增长16.4%,达2623亿美元。,到今年年底,eMarketer预测,美国零售业在数字广告预算上将增加15.7%,达到95亿美元,去年这一数字为14.5%。

,零售商在数字广告投放上的花费已经超过其他垂直行业,今年零售业数字广告将占全美数字广告花费的22.3%——和去年的份额相同。因为明年整个市场的数字广告投放将会略快于零售业,所以这一数字预计在明年将会出现轻微下滑。,研究表示数字广告的增量很大一部分来自于零售业的移动广告,特别是搜索业务,还有能够选择具有大量受众和能够精准定位的移动显示平台,如Facebook和Twitter。,

,零售商在数字广告投放上的花费已经超过其他垂直行业,今年零售业数字广告将占全美数字广告花费的22.3%——和去年的份额相同。因为明年整个市场的数字广告投放将会略快于零售业,所以这一数字预计在明年将会出现轻微下滑。,研究表示数字广告的增量很大一部分来自于零售业的移动广告,特别是搜索业务,还有能够选择具有大量受众和能够精准定位的移动显示平台,如Facebook和Twitter。,

老年购物者了解使用移动设备的好处——并且将来会进行移动购物,根据Shoppercentric的最新研究显示,老年数字购物者比起大多数人来说或许会更精明并且更见多识广。,英国老年人和年轻一代购物习惯最大的区别似乎是目标感。2013年11月Shoppercentric的研究结果显示年长的购物者清楚他们想要什么,而年轻人更喜欢四处浏览。43%年龄在70-79岁之间的老年人表示他们至少每隔几天就会去商店一次,这个数字与年龄在18-29岁之间的人差不多。然而,在数字购物方面,老年人表示他们并不经常网购。,尽管英国的年轻人和老年人通过网络浏览商品的频率的数量差不多,而数字购物频率的不同在于老年购物者更喜欢在网络上了解他们感兴趣的商品,但回去实体店购买。年轻人的浏览从另一方面来说可能会直接导致数字购买。, ,越来越多的英国网民趋于移动化,并且移动设备加速英国数字零售的发展。虽然老年人还没有完全了解这个数字购物渠道——可以免去繁琐的购物过程并精准找到他们想要东西的卓越方式。,根据eDigitalReaearch和Interactive Media in Retail Group的研究,今年只有16.7%年龄在64-74岁之间的英国网民使用智能手机浏览实体零售店的网站,普及率还非常低。,英国老年人使用平板电脑的普及率非常强劲,智能手机使用用户正在增长——在这一趋势下,老年移动购物者将会增长。,

,越来越多的英国网民趋于移动化,并且移动设备加速英国数字零售的发展。虽然老年人还没有完全了解这个数字购物渠道——可以免去繁琐的购物过程并精准找到他们想要东西的卓越方式。,根据eDigitalReaearch和Interactive Media in Retail Group的研究,今年只有16.7%年龄在64-74岁之间的英国网民使用智能手机浏览实体零售店的网站,普及率还非常低。,英国老年人使用平板电脑的普及率非常强劲,智能手机使用用户正在增长——在这一趋势下,老年移动购物者将会增长。, ,越来越多的英国网民趋于移动化,并且移动设备加速英国数字零售的发展。虽然老年人还没有完全了解这个数字购物渠道——可以免去繁琐的购物过程并精准找到他们想要东西的卓越方式。

,越来越多的英国网民趋于移动化,并且移动设备加速英国数字零售的发展。虽然老年人还没有完全了解这个数字购物渠道——可以免去繁琐的购物过程并精准找到他们想要东西的卓越方式。

国内购物搜索引擎一淘网近日通过其价格监测系统,发布了2011年第四季度全网B2C商家商品的价格指数,指淘宝对手京东领“涨”,10月初的价格涨幅超过15%。不过,目前京东方面暂无回应。, ,一淘网数据显示,进入2011年第四季度以后,国内B2C市场商品平均价格呈现明显上涨趋势,网络零售品价格增幅略高于同期CPI增幅。尤其在“十一黄金周”前后达到最高点。2011年第四季度京东涨价幅度上领衔于国内B2C网站,从2011年9月20日到2012年1月,京东价格持续上涨,平均涨价指数基本保持在5%-15%之间,涨价曲线呈怪异的“M”形,两次最明显的涨价高峰分别是10月初和12月初,价格涨幅都超过15%,远远高于其他B2C商家的0%-5%涨幅。,对比京东商城在价格上的大起大落,国内另外两大B2C网站当当网和亚马逊中国的价格波动就显得非常稳定,也基本代表了我国整体B2C商品的价格走势。一淘网数据显示,当当和卓越的价格高点是在10月初,涨幅均高于5%左右,略高于当月的CPI价格指数。,对比国家统计局公布的CPI数据,第四季度我国CPI走势开始放缓,11月我国CPI上升4.2%,12月CPI同比上升4.1%,可见在10月,国内网络消费的价格增幅要略高于CPI指数,但网络消费品价格仍然远低于传统零售品价格。,一淘网预计,2011年年底由于受到外部投资减少、运营成本提升等影响,2012年我国B2C企业在对待价格战或将更加慎重,越来越多的B2C商家将改变“烧钱换流量”的做法,把原来常用的价格战转变为服务战、品质战,商家也将不仅仅满足在销量上的数据,实现盈利才能保证B2C商家“活着”。,一淘网认为,2012年网购商品价格上涨或成行业常态,不过从另一方面来看,今年也将是我国B2C企业发展成熟,回归生意本质的一年。,

,

,

,随着B2B电子商务系统越来越广泛的融入商务贸易,越来越多的企业开始使用B2B电子商务系统进行商务活动。而许多中小企业受不具备自主研发以及配备专业系统等诸多条件的限制,使得第三方电子商务系统应运而生,为买卖双方企业建立了稳定、安全、便捷的桥梁,确保了信息流、资金流和物流能够高效运转。而Web服务以其良好的互操作性和跨平台、跨语言的能力,为建立不同通信机制和实现标准下的软件集成和交互提供了有效的支持。这两者的结合大大降低了企业的交易成本,扩大了企业的贸易经营活动范围。,一、Web服务体系及运行机制,Web服务是指由企业发布的完成其特别商务需求的在线应用服务,其它公司或应用软件能通过Internet来描述、发布、定位以及调用这项在线服务。Web服务可看作是一种部署在Web上的对象/组件,它提供了基于XML和SOAP协议的、可跨越Internet进行远程调用的服务机制。一个典型的Web服务体系结构包含三个实体:服务提供者创建Web服务并通过服务代理注册该项服务,从而把Web服务发布到Internet上去;服务代理者维护己发布服务的注册信息,以供服务请求者查询;服务请求者通过搜索服务代理所维护的注册表以找到所需的Web服务,然后连接并使用该服务。在开发Web服务时,既可以构建全新的Web服务应用系统,也可以把原有的系统以Web服务的形式对外发布。Web服务层的运行可以通过4个基本步骤实现:,(1)服务提供者开发服务的核心功能,并对其进行Web服务包装。接着创建一个WSDL文档,对公共功能的信息、所有XML消息的数据类型信息、所用特定传输协议的绑定信息和定位特定服务的地址信息进行描述,再通过UDDI对巴新服务及其规范发布到服务注册中心。,(2)服务请求者根据应用程序的需要,通过UDDI到服务注册中心查找相关的服务。查询到满足所需要的服务后,从服务提供者那里取得该服务的WSDL文档,了解该服务的功能与使用方式。,(3)服务请求者根据WSDL文档创建SOAP客户端程序,按照定位特定服务的地址发起连接,通过SOAP和服务提供者绑定,从而实现请求的发送和应答的接受。,(4)服务提供者处理请求者的服务请求信息,然后生成一个SOAP响应。服务请求者对SOAP消息进行解析,并将处理结果返回给应用程序。,,二、第三方B2B电子商务的商务模型,通常的B2B电子商务系统应是基于一个分布式的环境,应用B/S模式的3层体系结构,由客户层、业务层和数据层组成。客户层通过用户界面和客户进行交互。业务层由电子商务系统业务的处理,实现完整的业务逻辑。数据层对数据存储与维护以及各项数据库操作,实现事务逻辑和数据逻辑。,传统的B2B电子商务系统虽然也具有快速、高效、低成本、高收益率等特点,但在实际运作过程中,电子商务的基本结构、交互接口等均没有统一的标准和解决方案,因此便造成了软件的可移植性性差并且不具备良好集成能力,使得维护、升级及更新难度加大。但这种由第三方电子商务系统为买卖双方企业所架构的平台解决了上述问题。它积极极整合第三方资源,为交易双方提供的包括认证、交易、支付、物流、信息增值业务等业务过程服务,是一种安全、诚信、高效、便捷的商务模式。它不仅为双方企业提供了稳定、安全、便捷平台还确保了信息流、资金流和物流在有限的条件下能够高效运转。,三、基于Web服务的第三方B2B电子商务,由于Web服务的消息传递通过SOAP实现,而SOAP能够穿越企业的防火墙进行通信,完全屏蔽不同软件平台的差异,因此Web服务有能力为这些分布式的企业应用建立松散耦合的B2B集成。在第三方B2B电子商务系统中,保持中立的电子交易市场集成买方企业和卖方企业的电子商务系统,协助买卖双方达成交易是整个交易系统的核心。利用Web服务技术可以将现有的企业业务逻辑进行封装,实现与第三方电子商务系统的完美集成。作为成长中的中小型企业,没有完善的电子商务解决方案,可以利用第三方电子商务系统提供的服务,使用Web服务客户端应用程序开展电子商务。,以阿里巴巴B2B电子商务网上贸易平台为例,说明一下连接买卖双方的电子商务系统完成整个电子交易的过程。首先卖方企业通过注册加盟为阿里巴巴网上贸易平台会员等形式获得企业商品的发布权,发布包括商品名称、种类、数量、规格等描述信息。然后买方企业将所需要商品的信息,比如功能、特点等要求在阿里巴巴网上贸易平台上检索。网上贸易后台根据买方企业的要求做语义匹配,提供经过筛选的满足要求的企业与产品信息。最终卖方企业和买方企业在交易语义上达成一致,网上贸易平台按照预先设定的交易规则为交易双方签订交易合同直至完成交易。,四、基于Web服务的第三方B2B电子商务的安全策略,基于Web服务的第三方B2B电子商务交易平台的前提是安全性,确保买卖双方交易的合法、安全、数据完整是该平台必须解决的问题。基于Web服务的数字证书、数字签名、数据加密技术都是可以直接利用在B2B电子商务中。,1.数字证书是由CA(Certificate Authority)发放并利用电子手段来证实一个用户的身份及用户对网络资源的访问权限。包括用户的姓名、公共密钥、公共密钥的有限期、颁发发数字证书的CA、数字证书的序列号以及用户本人的数字签名。它是电子商务交易双方身份确定的唯一安全工具。数字证书的内容格式是CCTTTX.509国际标准规定的,电子商务交易需要电子商务证书,而电子商务认证中心(CA)就承担着网上安全电子交易认证服务、签发数字证书并确认用户身份的功能,数字签名是实现认证的重要工具。,2.所谓数字签名就是附加在信息单元上的一些数据,或是对信息单元所做的密码变换,这种数据或密码变换允许信息接收者确认消息的来源和信息单元的完整性并保护数据防止被人伪造。通过数字签名能实现对原始报文的鉴别与验证,保证报文的完整性、权威性和发送者对所发报文的不可抵赖性。,3.数据加密技术就是按照确定的密码算法将敏感的明文数据变换成难以识别的密文数据。通过使用不同的密钥,可用同一加密算法,将同一明文加密成不同的密文。当需要时可使用密钥将密文数据还原成明文数据,称为解密。密钥加密技术分为对称密钥加密和非对称密钥加密两类。对称加密技术是在加密与解密过程中使用相同的密钥加以控制,它的保密度主要取决于对密钥的保密;非对称密钥加密法是在加密和解密过程中使用不同的密钥加以控制,加密密钥是公开的,解密密钥是保密的。,随着电子商务普及程度越来越高,中国电子商务交易额也逐年上升,中小企业B2B交易规模几乎占到B2B总体交易额的一半,而以阿里巴巴、慧聪网、环球资源为代表的基于Web服务的第三方B2B电子商务平台占据着B2B电子商务市场的绝大部分份额,中小企业将更多地选择第三方B2B电子商务平台。随着Web服务技术的不断发展,第三方B2B电子商务也将更加辉煌。(来源:《企业导报》编选:中国电子商务研究中心),参考文献,[1]李政伟,夏士雄,聂茹.基于Web服务的动态电子商务应用架构[J].计算机工程与设计.2005(4),[2]丁学君.电子商务中的信息安全问题及其对策[J].计算机安全.2009(2),[3]杨艳,唐胜群,张文涛.XML Web服务技术探讨[J].计算机应用研究.2005(4),[4]谢怀,傅宏,唐晓寒.基于Web服务的第三方B2B电子商务研究[J].软件导刊.2008(11),本文转载自中国电子商务研究中心://b2b.toocle.com/detail–5775238.html,

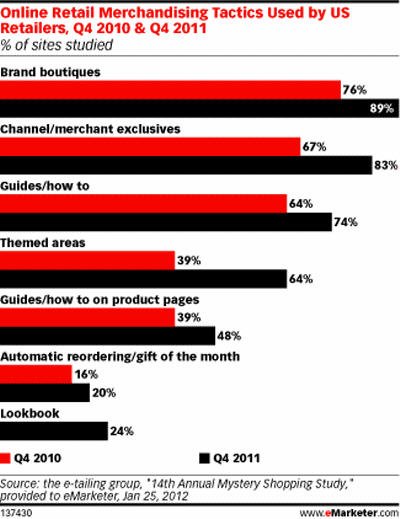

, 美国网络零售商所采用各类促销策略,2012年3月12日美国知名市场研究公司eMarketer近日发布名为《电子商务有效管理:如何以少胜多》的研究报告称,在当今互联网搜索能够返回数以千计产品搜索结果的背景下,如果能够对电子商务产品种类及数量加以有效界定,反而能够更有效帮助网络购物者快速作出选择。,以下为eMarketer研究报告摘要:,随着互联网产业的日益成熟和扩张,网民可选择的产品数量可谓成倍增长。如此一来,为理顺互联网上的海量信息,就需要拿出更多解决方案。在互联网发展早期阶段,诸如雅虎等门户网,便通过人工操作方式将网民可浏览的内容加以分类。但随着时间的推移,此类人工操作方式已完全被基于算法的搜索所取代。,上述趋势仍在延续,且这种方式也确实针对电子商务非常有效。虽然零售商对于查询请求有着自动化需求,希望获得个性化推荐系统,以及Facebook承诺利用其“开放图谱”(Open Graph)来加强产品与用户需求之间的关联性,但与此同时,目前电子商务产业也呈现这样一种趋势:不少网站提供了经过人工选择的商品信息,并将用户可选择的商品数量限定在一定范围之内。,,该报告作者、eMarketer分析师克里斯塔·加西亚(Krista Garcia)说:“网络零售商和购物者都意识到,有效的电子商务管理,能够使电子商务活动变得更为简洁,并在一定程度上有利于填补网络购物的相应空白。目前很多购物网站都汇集了大量购物信息,且分门别类。但经过人工选择的产品目录,更能满足购物者的需求,同时也使电子商务的整个生态环境发挥出正常功能。”,接受网络零售机构调查的网站称,2011年第四季度期间,各网络零售商都制定了加强信息精确性的策略。将经过挑选的商品归入品牌区域,成为这些网站加强信息精确性的主要方式(89%),将产品依据主题不同进行分门别类的类似举措也增长了64%,并成为各零售网站所用策略中使用率增长最高的举措。,加西亚表示:“没能将网民转化为实际购物者的因素有很多,但不少网民对于网络购物富有代表性的一条意见是:他们无法找到自己希望看到的东西,无论是错在商品促销、缺乏足够商品说明信息,还是错在显示方式等环节,网民在简单浏览或搜索时,并不一定能够看到他希望查找的商品。给出一大堆商品选项,并不会自动转化为销售活动,这也正是网络零售商加紧探索新方式的原因所在,目的是让网络购物者能够更容易浏览或查找到相关商品。”,名人代言、每月书摘俱乐部、优选产品以及专家建议等策略,很早就被用来作为拉动产品销量的方式,这些手段已被证明行之有效。但现在零售商面临的新问题是,如何将这些模式由传统零售向网络零售移植,而网络购物具有直观性、共享性和社交化等特点,消费者、品牌厂商、零售商以及引领潮流者之间能够展开互动交流。正因为如此,网络零售商可通过更为专注的方式,向用户提供准确无误、更符合用户需求的产品,同时将提供的商品选择数量进行简化,让消费者一目了然,如此又能立即拉高品牌价值。,《电子商务有效管理:如何以少胜多》报告还回答了以下三个关键问题:,1、为何购物者更喜欢较小范围的商品选项?,2、如何使电子商务产品管理更为有效?,3、品牌厂商和零售商需要了解电子商务管理中的哪些问题?,接受网络零售机构调查的网站称,2011年第四季度期间,各网络零售商都制定了加强信息精确性的策略。将经过挑选的商品归入品牌区域,成为这些网站加强信息精确性的主要方式(89%),将产品依据主题不同进行分门别类的类似举措也增长了64%,并成为各零售网站所用策略中使用率增长最高的举措。

, 美国网络零售商所采用各类促销策略,2012年3月12日美国知名市场研究公司eMarketer近日发布名为《电子商务有效管理:如何以少胜多》的研究报告称,在当今互联网搜索能够返回数以千计产品搜索结果的背景下,如果能够对电子商务产品种类及数量加以有效界定,反而能够更有效帮助网络购物者快速作出选择。,以下为eMarketer研究报告摘要:,随着互联网产业的日益成熟和扩张,网民可选择的产品数量可谓成倍增长。如此一来,为理顺互联网上的海量信息,就需要拿出更多解决方案。在互联网发展早期阶段,诸如雅虎等门户网,便通过人工操作方式将网民可浏览的内容加以分类。但随着时间的推移,此类人工操作方式已完全被基于算法的搜索所取代。,上述趋势仍在延续,且这种方式也确实针对电子商务非常有效。虽然零售商对于查询请求有着自动化需求,希望获得个性化推荐系统,以及Facebook承诺利用其“开放图谱”(Open Graph)来加强产品与用户需求之间的关联性,但与此同时,目前电子商务产业也呈现这样一种趋势:不少网站提供了经过人工选择的商品信息,并将用户可选择的商品数量限定在一定范围之内。,,该报告作者、eMarketer分析师克里斯塔·加西亚(Krista Garcia)说:“网络零售商和购物者都意识到,有效的电子商务管理,能够使电子商务活动变得更为简洁,并在一定程度上有利于填补网络购物的相应空白。目前很多购物网站都汇集了大量购物信息,且分门别类。但经过人工选择的产品目录,更能满足购物者的需求,同时也使电子商务的整个生态环境发挥出正常功能。”,接受网络零售机构调查的网站称,2011年第四季度期间,各网络零售商都制定了加强信息精确性的策略。将经过挑选的商品归入品牌区域,成为这些网站加强信息精确性的主要方式(89%),将产品依据主题不同进行分门别类的类似举措也增长了64%,并成为各零售网站所用策略中使用率增长最高的举措。,加西亚表示:“没能将网民转化为实际购物者的因素有很多,但不少网民对于网络购物富有代表性的一条意见是:他们无法找到自己希望看到的东西,无论是错在商品促销、缺乏足够商品说明信息,还是错在显示方式等环节,网民在简单浏览或搜索时,并不一定能够看到他希望查找的商品。给出一大堆商品选项,并不会自动转化为销售活动,这也正是网络零售商加紧探索新方式的原因所在,目的是让网络购物者能够更容易浏览或查找到相关商品。”,名人代言、每月书摘俱乐部、优选产品以及专家建议等策略,很早就被用来作为拉动产品销量的方式,这些手段已被证明行之有效。但现在零售商面临的新问题是,如何将这些模式由传统零售向网络零售移植,而网络购物具有直观性、共享性和社交化等特点,消费者、品牌厂商、零售商以及引领潮流者之间能够展开互动交流。正因为如此,网络零售商可通过更为专注的方式,向用户提供准确无误、更符合用户需求的产品,同时将提供的商品选择数量进行简化,让消费者一目了然,如此又能立即拉高品牌价值。,《电子商务有效管理:如何以少胜多》报告还回答了以下三个关键问题:,1、为何购物者更喜欢较小范围的商品选项?,2、如何使电子商务产品管理更为有效?,3、品牌厂商和零售商需要了解电子商务管理中的哪些问题?,接受网络零售机构调查的网站称,2011年第四季度期间,各网络零售商都制定了加强信息精确性的策略。将经过挑选的商品归入品牌区域,成为这些网站加强信息精确性的主要方式(89%),将产品依据主题不同进行分门别类的类似举措也增长了64%,并成为各零售网站所用策略中使用率增长最高的举措。

iResearch艾瑞市场咨询根据eMarketer2012年3月发布的最新报告整理发现,2011年美国在线零售网站主菜单构成较2010年相比,有两大变化:一是在线零售网站主菜单更加丰富,2011年新出现了精品画册的菜单项;二是在线零售网站主菜单更加完善,2011年常见网购主菜单在美国在线零售网站的出现比例都发生增长,其中89%的在线零售网站主菜单中包含品牌精品。,艾瑞分析,美国在线零售网站主菜单日益丰富和完善,主要原因在于在线零售业的发展和日趋成熟,网站建设和网页设计更加完善和人性化。80%以上的美国在线零售网站主菜单都包括品牌精品、独家经营,说明了美国在线零售网站在竞争日益加剧的市场环境下,注重推广网站的高品质和特色产品,这也代表了在线购物网站的发展趋势。, ,

,